2 因特网概述

约 1686 字大约 6 分钟

2025-05-28

对于普通计算机网络用户而言,接触最多的就是因特网,它是当今世界上最大的计算机网络。

1.2.1 网络、互联网与因特网的区别与关系

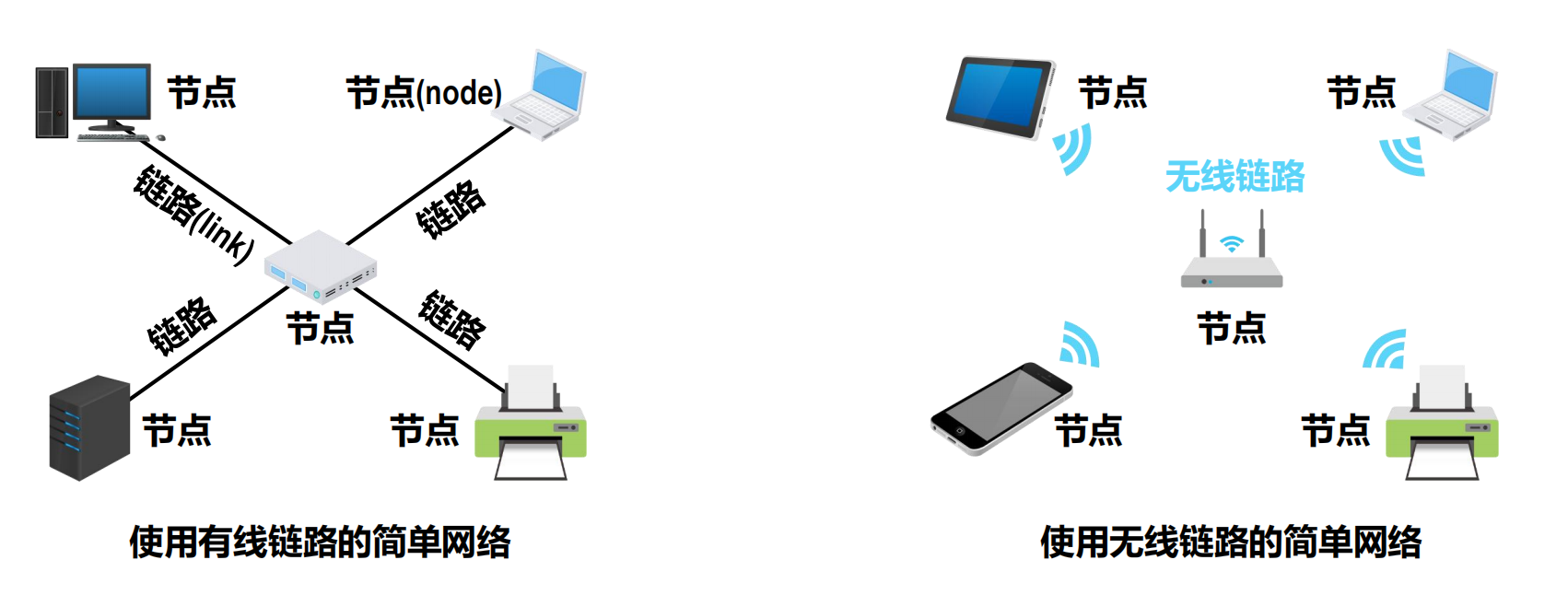

网络(Network):由若干节点(Node)和连接这些节点的链路(Link)组成。

如图展示了简单的网络示意图,其中节点可以是计算机(例如笔记本电脑、台式电脑、服务器等)、网络互连设备(例如集线器、交换机、路由器等)或其他具有网络功能的设备(例如网络打印机、网络摄像头、物联网设备等)。链路既可以是有线链路,也可以是无线链路。

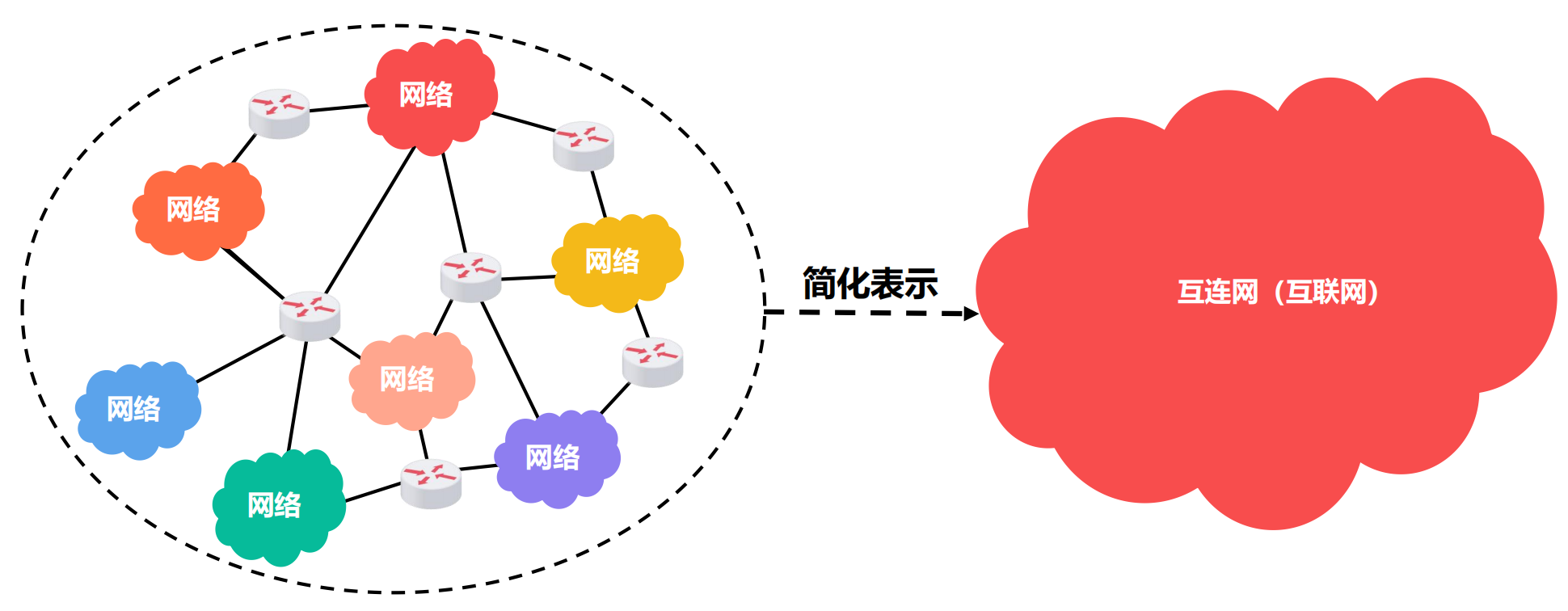

互联网(internet):由若干网络和连接这些网络的路由器组成,因此也可以被称为“网络的网络(Network of Networks)”。

可以使用一朵云来表示一个网络,而网络内部的细节则不用给出。

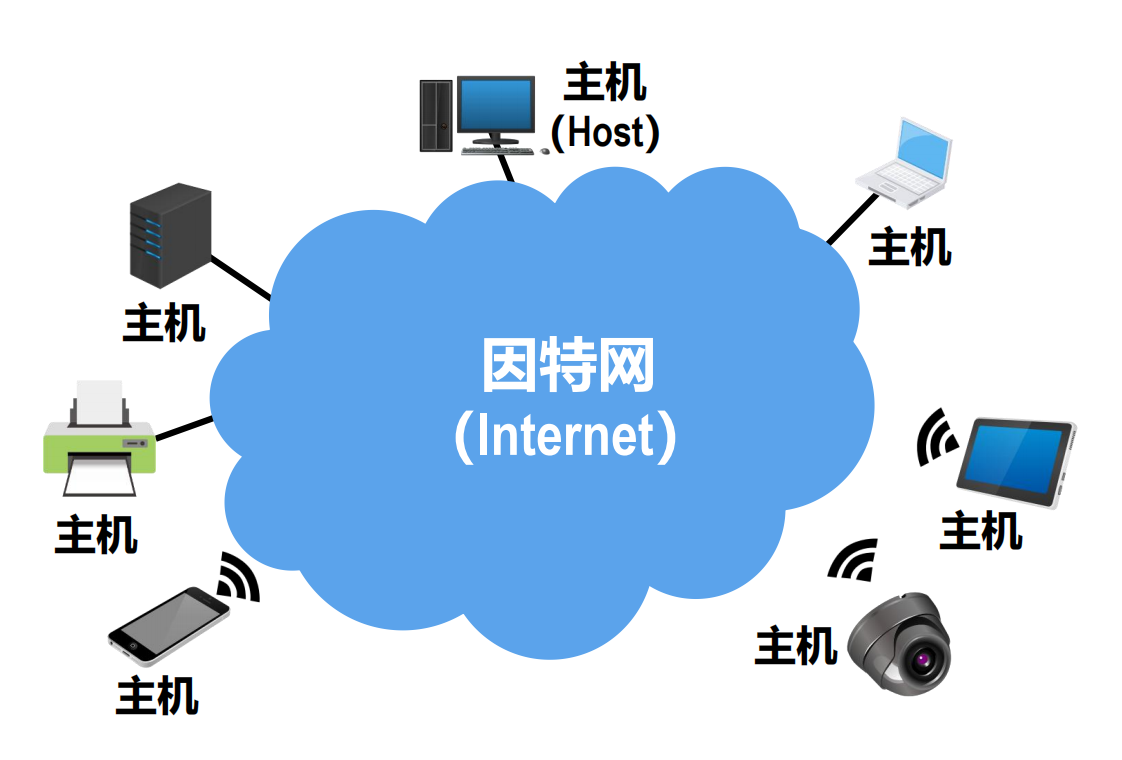

因特网(Internet):是当今世界上最大的互联网,其用户数以亿计,互连的网络数以百万计。 下图展示了互联网的示意图,互联网由若干网络通过路由器互连而成,也可以用一朵云来表示。

连接在因特网上的各种通信设备(例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、服务器、网络打印机和可联网家用电器等)称为主机(Host),而路由器是用于网络互连的专用设备。

我们有时并没有严格区分互联网和因特网这两个名词,许多人口中的互联网实际上是指因特网。

对比:

| internet (通用名词) | Internet (专用名词) | |

|---|---|---|

| 中文名称 | 互连网(互联网) | 因特网 |

| 协议 | 任意通信协议 | TCP/IP 协议族 |

总结:若干节点和链路互连形成网络,若干网络通过路由器互连形成互联网,因特网是当今世界上最大的互联网。

1.2.2 因特网的发展历程

因特网起源于冷战时期。

1962 年,美国国防部为了确保在遭受核打击后仍具备通信能力,决定设计一种基于分组交换技术的通信指挥系统。

1969 年,美国国防部创建了第一个分组交换网 ARPANET,这被视为因特网的雏形。

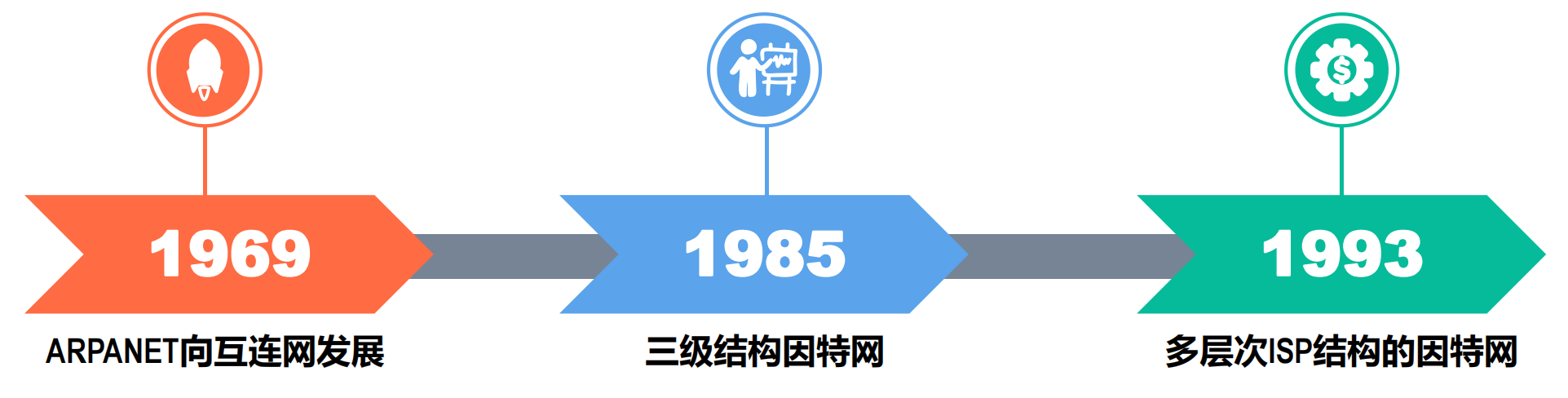

上展示了因特网基础结构的发展历程,大致经历了三个阶段:

- 军事阶段:1969 年,单个 ARPANET 向互联网发展。

- 教育和科研阶段:1985 年,建成三级结构因特网。

- 商业化阶段:1993 年,形成多层次 ISP 结构因特网。

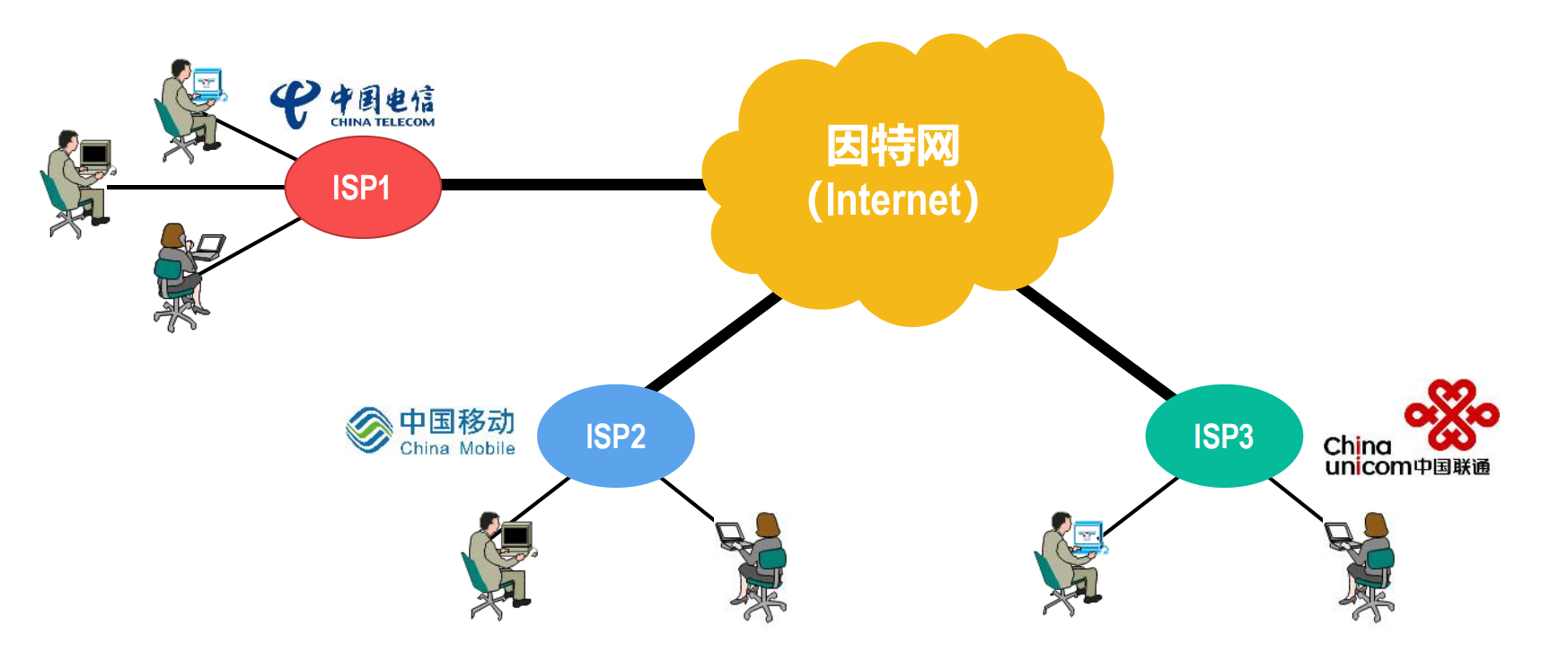

因特网服务提供者(Internet Service Provider,ISP)能够向用户提供接入因特网的服务,其构成了因特网的主要组成部分。

我国的 ISP 主要有中国电信、中国移动以及中国联通。

1994 年,万维网(WWW)技术在因特网上被广泛应用,使得普通计算机用户可以更便捷地使用网络,极大地推动了因特网的发展。1995 年,NSFNET 停止运作,因特网彻底商业化。

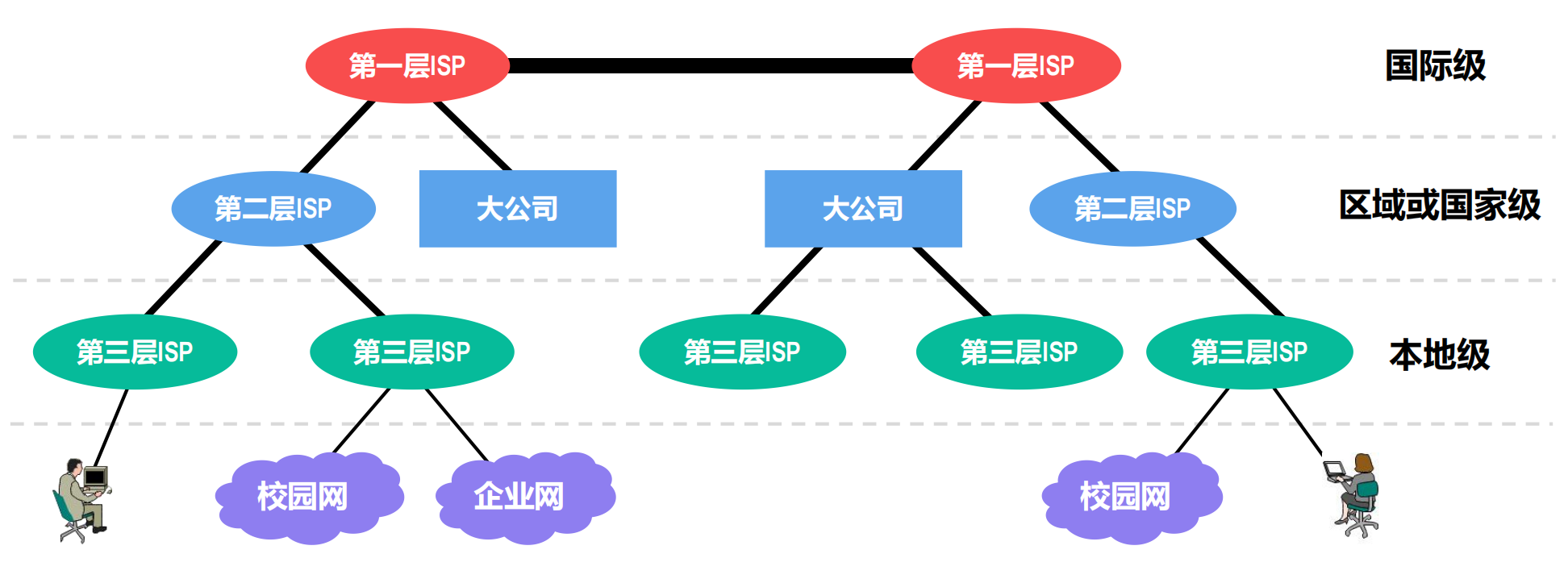

目前因特网已发展成基于 ISP 的多层次结构的互连网络。三层 ISP 分别为:

- 第一层 ISP:国际级的,覆盖面积最大,拥有高速链路和交换设备,构成因特网主干网(Internet Backbone)。

- 第二层 ISP:区域级或国家级的,与少数第一层 ISP 相连接,作为第一层 ISP 的用户。

- 第三层 ISP:本地级的,与第二层 ISP 相连接,作为第二层 ISP 的用户。

注意:已接入因特网的用户也可以成为一个 ISP,只需要购买一些相关的设备,让其他用户能够通过他来接入因特网

1.2.3 因特网的标准化工作和管理机构

在因特网的发展过程中,标准化工作起到了非常重要的作用。

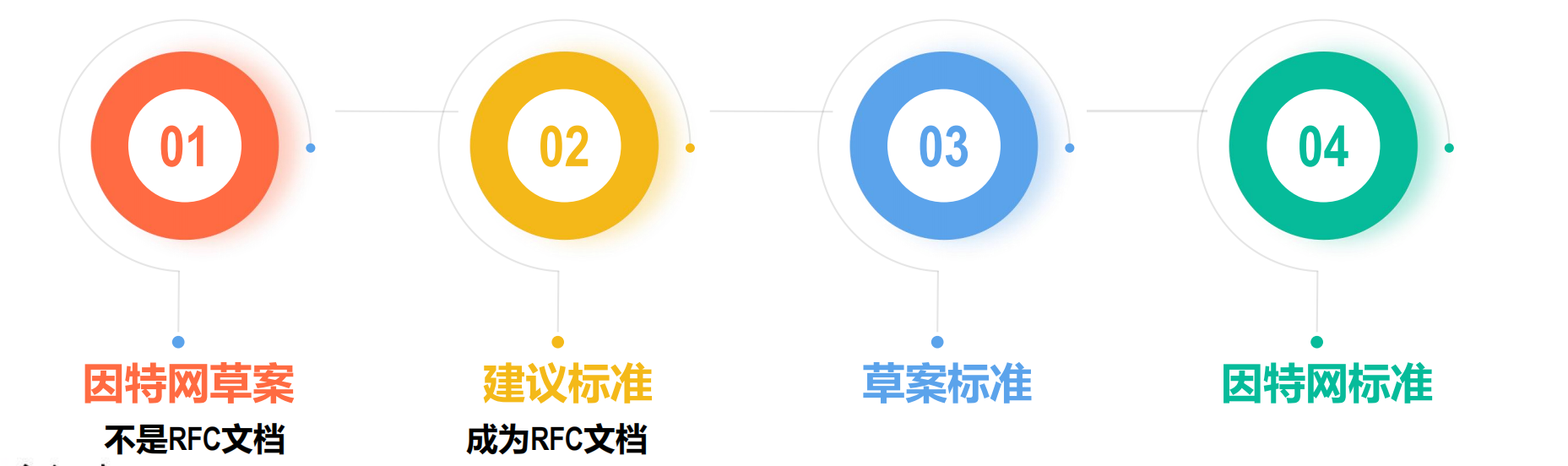

如图所示,制定因特网标准需要经过的 4 个阶段(现在简化为 3 个阶段):

- 因特网草案(Internet Draft)

- 建议标准(Proposed Standard)

- 因特网标准(Internet Standard)

任何建议标准在成为因特网标准之前,都以 RFC(Request For Comments)技术文档的形式在因特网上发表,任何人都可以免费下载 RFC 文档并发表意见。

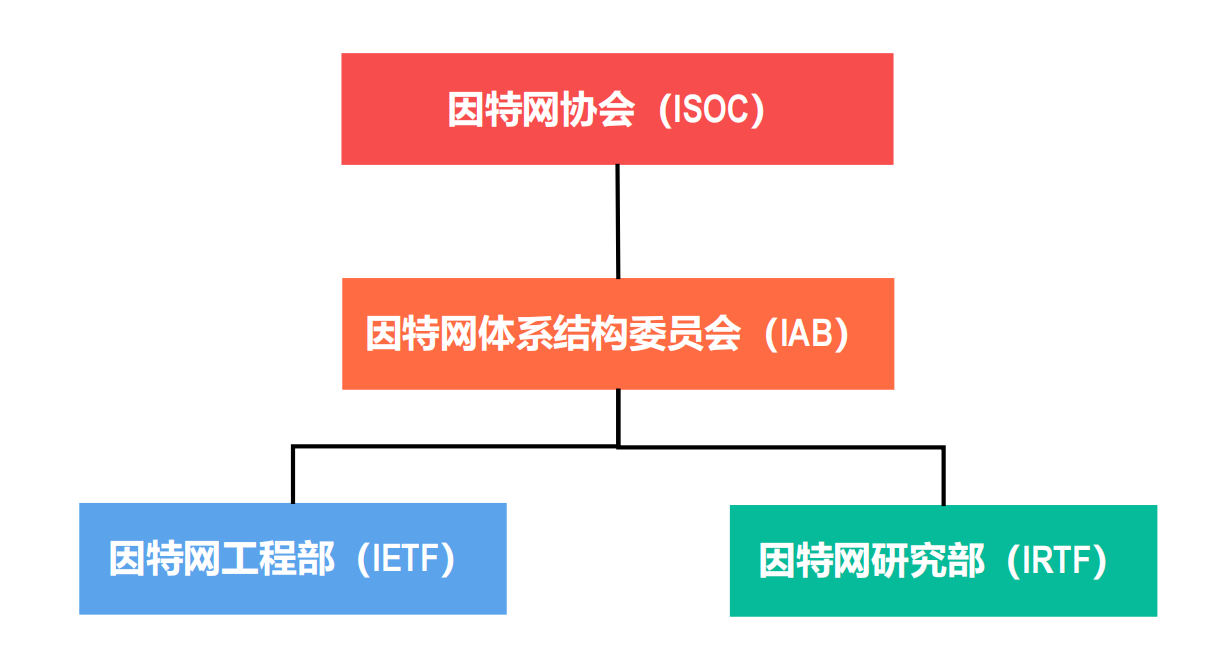

因特网由国际组织因特网协会 (ISOC) 全面管理。ISOC 下设因特网体系结构委员会 (IAB),负责管理因特网相关协议的开发。IAB 下设因特网工程部 (IETF) 和因特网研究部 (IRTF)。

- IETF 负责研究中短期的工程问题、相关协议的开发和标准化。

- IRTF 负责研究理论方面的需要长期考虑的问题。

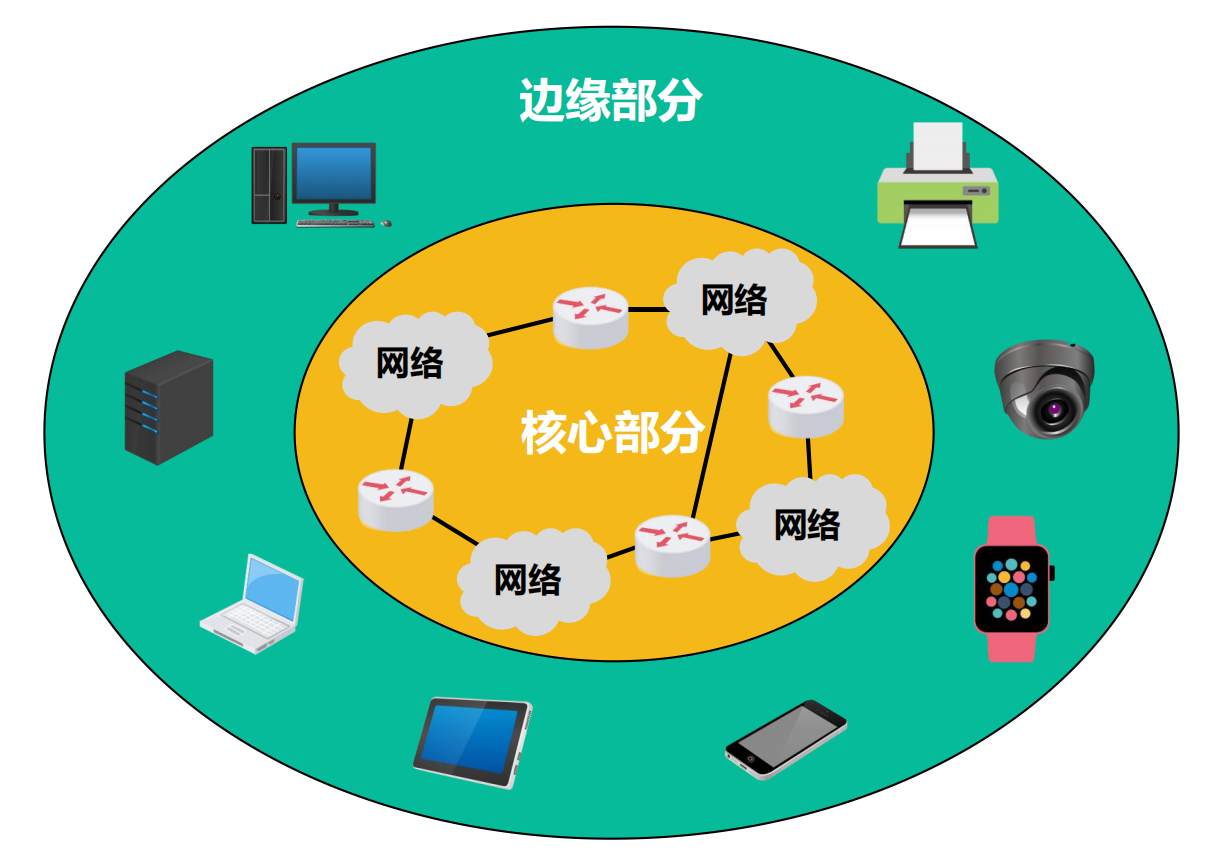

1.2.4 因特网的组成

因特网可以从功能上简单地划分为边缘部分和核心部分:

- 边缘部分:由连接在因特网上的各种用户设备(例如台式电脑、笔记本电脑、智能手机等)构成,这些设备常称为主机,由用户直接使用,为用户提供各种网络应用。

- 核心部分:由大量异构型网络和连接这些网络的路由器构成,为边缘部分提供连通性和数据交换等服务。